Krisen politisieren. Denn sie betreffen mehr oder minder alle, sind vorherrschendes Thema und laden zum Meinung-Haben ein.Jedes Gespräch, ob mit den Eltern, Nachbar/innen, Arbeitskollegen oder der Bäckerin, begann zwischen den Frühjahren 2020 und 2021 mit ein und demselben Thema: Wie geht es Dir? Und die Frage war ernst gemeint. Gemeint war: Wie geht es Dir unter den Coronamaßnahmen? Schnell ging es von dem persönlichen Bericht hinüber zur politischen Bewertung: »Warum soll X geöffnet haben, Y aber schließen? Das ist doch völlig sinnlos.« Diese Auseinandersetzung mit der allseits herausfordernden Lage für einen selbst und andere, die direkte Erfahrung, dass politische Entscheidungen unmittelbare Auswirkungen auf das individuelle Leben, auf das Private haben, hat die Basis für tagtägliche Diskussionen geschaffen. Somit war die Coronakrise auch eine Zeit intensiver Demokratieerfahrungen, welche die Möglichkeit bietet, durch Widerspruch, Empathie und Einsicht Größeres zu bewegen. Ob diese Möglichkeit jedoch politisch genutzt wird, ist noch ungewiss.

Ich erfuhr während dieser Zeit politisierten Smalltalks, dass eine Supermarktkassiererin Großmutter geworden war, ihre Enkelin jedoch noch nicht persönlich kennenlernen konnte. Sie fand das sehr schade aber pandemisch nachvollziehbar. Ein Kioskbetreiber erzählte mir im Februar, weshalb er sich nicht impfen lassen wolle. Als ich kürzlich wieder vor ihm stand sagte er, er habe nun doch einen Termin ausgemacht, um problemlos in den Urlaub fahren zu können. In einer meiner Chatgruppen postete jemand Videos eines Youtubers, welcher mittels Desinformationen behauptete, Muslime könnten in Deutschland demonstrieren, während es anderen Bürger/innen wegen des Virus verwehrt wäre. Er hielt seinen Post für beiläufig, doch eine heiße Diskussion entbrannte. Die Liste der Geschichten ließe sich endlos fortsetzen.

Die Summe der Gespräche zeigt Muster entlang ihrer Tonalität, Länge, Wortwahl und Atmosphäre. Diese Muster ergeben das, was wir als Gesprächskultur bezeichnen. Ich habe diese Gesprächskultur über politische Themen während der Coronapandemie als lebhaft empfunden, in Großteilen als empathisch und als ambiguitätstolerant. Zum einen wurde sich gegenseitig viel gefragt und zugehört. Das ist eine scheinbar simple, jedoch nicht selbstverständliche Grundlage für eine gute politische Gesprächskultur. Das viele Fragen und Zuhören führte zu wesentlich mehr Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten, obgleich doch die Zahl physischer Begegnungen radikal abnahm. Die Geschichten von Erzieher/innen, Pfleger/innen, Alleinerziehenden, Büroangestellten und Kindern wurden erzählt und weitergegeben. Des Weiteren wurde die Abwägung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, politischen Entscheidungen und persönlichen Auswirkungen mehr und mehr Gegenstand der Gespräche. »Klar ist das Virus ansteckend, aber deswegen kann ich doch nicht aufhören, meine alte Mutter zu besuchen« ist nur ein Beispiel für die Realitäten, mit denen Bürger/innen konfrontiert waren. Die Abwägung von Risiken und Nutzen, von Aushaltbarem und Unaushaltbarem fanden gesamtgesellschaftlich und individuell statt. Selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und folglich die Verantwortung dafür zu tragen (zum Beispiel die Wahl des Urlaubsortes), Kompromisse mit Familienmitgliedern zu schließen, Kindern neue Einschränkungen zu erklären oder Lösungen für die Bürogemeinschaft, bei einer sich wöchentlich ändernden Pandemielage zu finden, reihen sich ein in eine lange Liste ungebetener Demokratieerfahrungen. Denn das Bewerten, Aushandeln und Verantwortung Tragen zwischen der persönlichen und gesellschaftlichen Ebene sind entscheidende Merkmale der Demokratie.

Auch der Raum, der physische und der soziale, sowie die materiellen Voraussetzungen bekamen in den Gesprächen und Bewertungen eine angemessene Aufmerksamkeit. So wurde begriffen, dass es einen großen Unterschied macht, ob jemand die Pandemie mit Garten (Platz und Licht) erlebt oder ob jemand mit fünf anderen über mehrere Monate hinweg in einer kleinen, dunklen Wohnung sitzt. Ob jemand keine Alternative zur U-Bahn als Verkehrsmittel zur Arbeit hat oder aber mit Laptop von einer griechischen Insel aus arbeiten kann. Diese Erkenntnis wird für viele (vor allem jene in dunklen Wohnungen oder in der U-Bahn) schon lange präsent gewesen sein. Für andere jedoch wurden Privilegien, ungleiche Lebensverhältnisse und Ungerechtigkeiten erst sicht- und spürbar.

Würden diese Erfahrungen politisch genutzt, so könnte der in der Bevölkerung ohnehin große Wunsch nach mehr sozialer Gerechtigkeit systematisch verfolgt werden. Dafür bräuchte es politische Repräsentant/innen, die für konkrete Umsetzungsvorschläge auf Grundlage dieser Erfahrungen argumentieren.

Eine weitere prägende Komponente der Demokratieerfahrungen war es, nachvollziehen zu können, dass und weshalb sich sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch politische Entscheidungen verändern. Politiker/innen waren dadurch gezwungen sich häufiger und verständlicher zu erklären. Weshalb war es letzten Monat noch verboten fünf Personen aus drei Haushalten zu treffen und heute ist es erlaubt? Weshalb ist es nun doch ratsam, den AstraZeneca-Impfstoff als älterer Mensch zu nutzen? Nicht bloß die Argumentation für eine Entscheidung ist für die politische Gesprächskultur relevant, vielmehr ist es die Art und Weise, wie zu ihr gekommen, wie sie kommuniziert und reflektiert wird. Hier kommen Fragen der Reflexion und der Teilhabe an politischen Debatten eine besondere Bedeutung zu.

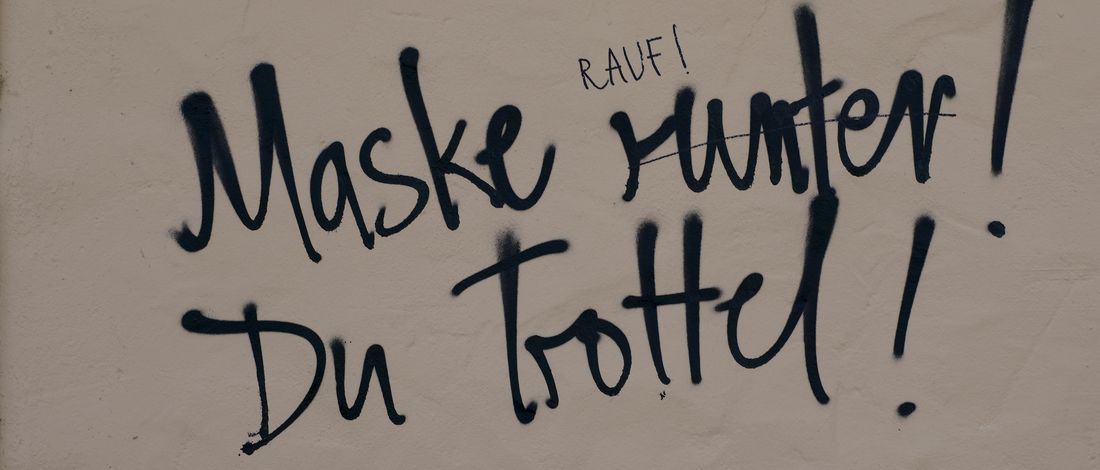

Nun ist die Geschichte der politischen Kultur während der Coronakrise in Deutschland auch kein Frühlingsmärchen. Es gibt kein einheitliches Bild einer sich zuhörenden, informierenden und partizipativen Gesellschaft. Desinformationen und Diskriminierung, Bevormundung und Ignoranz finden ebenso statt und prägen unser gesellschaftliches Miteinander. Es gibt viele Stimmen, die argumentieren, dass es während der heißen Coronaphase viel zu wenig öffentlichen Diskurs gab, zum Beispiel im Parlament. Weitere betonen, dass der öffentliche Diskurs, den es gab, in einem viel zu kleinen Kreis von ähnlich privilegierten Personen stattfand, zum Beispiel in Polit-Talkshows mit immer denselben Gästen. Dieses Diskussions- und Repräsentationsdefizit schadet der Demokratie, welche von der Auseinandersetzung von Unterschiedlichem lebt. Nimmt die Übung der politischen Auseinandersetzung in Qualität (Konfliktfähigkeit) als auch in Quantität (Deliberations- und Partizipationsmöglichkeiten) ab, so entfremdet sich die Gesellschaft voneinander und zeigt sich zusehends von Misstrauen und Abgrenzung geprägt. Nur der konstruktive Streit unterschiedlicher Personen vermag es, tragfähige Lösungen für die Beteiligten hervorzubringen. Verkürzt gesagt führt in der Demokratie also mehr Streit zu mehr Versöhnung.

Derzeit fühlt es sich so an, als würde sich die Pandemie in Deutschland beruhigen, die kritische Phase der hohen Inzidenzen und Kontaktbeschränkungen neigt sich voraussichtlich dem Ende zu. Die Gespräche drehen sich bereits um das »Endlich wieder können«. Aber die unverhofften Demokratieerfahrungen, das Anhören, Abwägen, Streiten und Verantwortung tragen, das Zuhören und (vor allem) das Reflektieren über Ungerechtigkeit und soziale Räume ist noch frisch. Der Bundestagswahlkampf hingegen zeigt weder die besten Seiten einer demokratischen Gesprächskultur, noch dreht er sich um die jüngsten Erfahrungen und Erkenntnisse der Gesellschaft aus der Coronakrise. Vielmehr ist ein sich gegenseitiges Runterreden zu beobachten, sowie die stetige Behauptung, nur die eigene Partei könne das Problem XY lösen. Die Überzeugung, dass gerade eine konstruktive Auseinandersetzung, der manchmal mühsam erscheinende politische Streit, die besten Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen hervorbringt, lässt sich viel zu selten beobachten.

Die Krise hat unzähligen Menschen nachhaltig geschadet, aber sie hat sie auch politisiert. Alle haben die Erfahrung gemacht, dass politische Entscheidungen schnell, tiefgreifend in das Private wirken und drastisch den eigenen Alltag beeinflussen können. Dass bestimmte Gruppen besonders schwer Armut, Einsamkeit oder dem Virus selbst ausgesetzt waren, ist nicht zuletzt durch die vielen Gespräche und Geschichten überaus deutlich geworden.

Diese Deutlichkeit sollten jene politischen Repräsentant/innen nutzen, die es als ihre Aufgabe verstehen, die verwundbaren Gruppen zu mehr systemischer Resilienz zu verhelfen. Wird die Möglichkeit verpasst, die unmittelbare Empathie der Bevölkerung zur Bildung politischer Mehrheiten für soziale Ziele einzusetzen, so steht nichts Geringeres als das Vertrauen der Benachteiligten auf dem Spiel. Denn die Erfahrung, vergessen, vielleicht sogar wissentlich übergangen zu werden, hinterlässt tiefe Spuren. Ein dadurch wachsendes Misstrauen würde nicht bloß verantwortliche Politiker/innen treffen, es würde dem Staat entgegengebracht werden. Staatliche Institutionen wie die Ministerien, aber auch die Parteien selbst sollten darlegen, was sie mit Blick auf die anfälligen Gruppen in der Coronakrise gelernt haben und welche Veränderungen sie deshalb vorschlagen. Institutionen und Parteien, die sichtbar dazulernen, die zuhören und entsprechend handeln, schaffen Vertrauen. Und aufrichtiges Vertrauen werden wir in dem Zeitalter der Transformationen, in dem wir uns befinden, reichlich brauchen.

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!